パーソルグループの特例子会社であるパーソルダイバースでは1,000名以上の精神、発達障害のある社員が活躍しています。このコラムでは、パーソルダイバースの職場で社員たちを支えるジョブコーチの視点から、精神、発達障害のある方が安心してはたらくためのヒントやノウハウを紹介します。

2回目の今回は、「精神障害のある社員の長期安定就業」をテーマに、当社で長くはたらき、活躍している精神障害のある社員に、はたらき続けるうえでどんな工夫をしているのかを聞いてみましたので、紹介します。また、会社側の工夫として、パーソルダイバースの障害者雇用の取り組みもあわせて紹介します。

はじめに:精神障害者の職場定着は難しい?データで解説

はじめに、精神障害者の長期就業における現状と課題について、データを用いて解説します。

精神障害者の長期就業は「難しい」と言われることが多いと思いますが、実態はどうなのでしょうか。

厚生労働省が2024年に発表した「令和5年度 障害者雇用実態調査」によると、障害のある人の平均勤続年数は、身体障害者が12年2カ月、知的障害者が9年1カ月、精神障害者が5年3カ月、発達障害者が5年1カ月という結果でした。

様々な企業で障害者雇用の取り組みが進むなか、平均勤続年数は伸びる傾向にありますが、身体障害者と比べると、精神、発達障害者の勤続年数が低いことが分かります。

また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センターが2017年に発表した調査によると、入社後1年が経過した精神障害者の職場定着率は49.3%となっており、約半数が職場定着しないという結果も出ています。

精神障害者の雇用に対する企業の課題とは

では、精神障害者の雇用に対し、企業はどのように取り組んでいるのでしょうか。

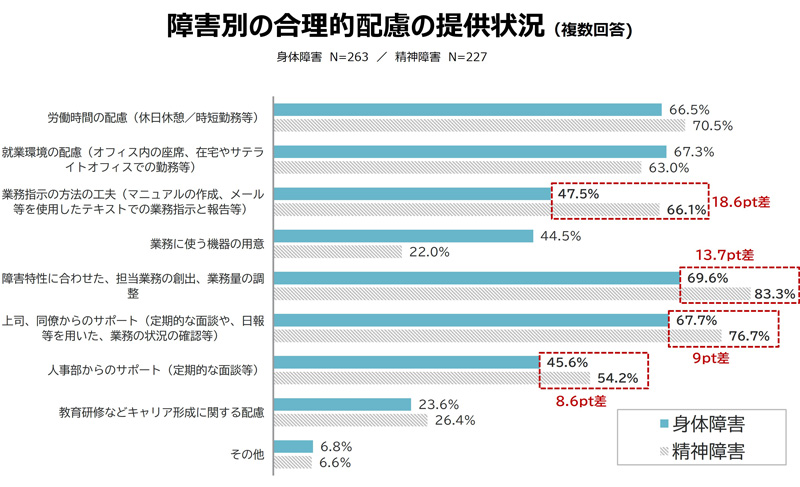

パーソルダイバースの調査によると、精神障害者に対する合理的配慮の実施内容として「障害特性に合わせた業務の創出、業務量の調整」が83.3%、「上司、同僚からのサポート」が76.7%、「労働時間の配慮」が70.5%となっており、いずれも身体障害者よりも多く実施しています。

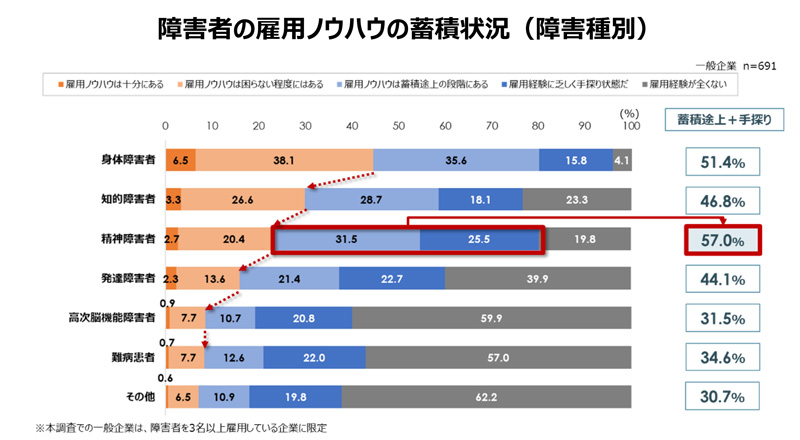

しかし、パーソル総合研究所の調査によると、精神障害者の雇用は増加している一方、雇用ノウハウの蓄積は追い付いていない様子が明らかになっています。精神障害者に対する雇用ノウハウについて「蓄積途上の段階にある」「雇用経験が乏しく手探り状態だ」とする企業が57.0%と過半数を占めており、特に「手探り状態」は25.5%と、他の障害種と比べても最も多くなっています。

精神障害者の就業における不満、困りごととは

一方、はたらく精神障害者の側はどのような課題や不満を抱えているのでしょうか。

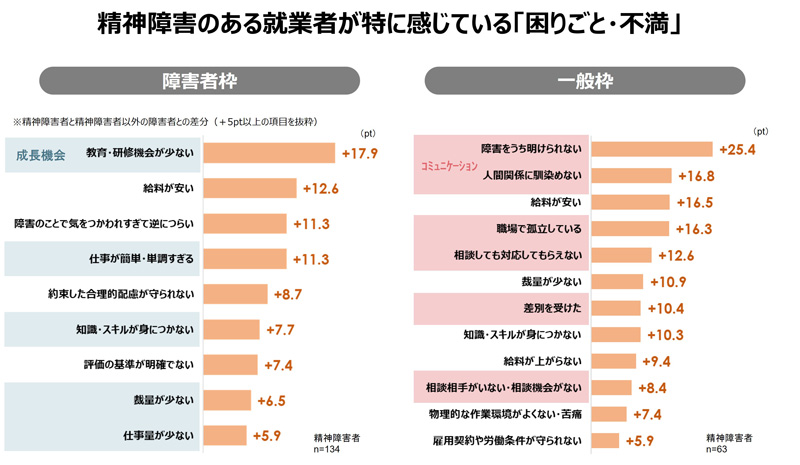

パーソル総合研究所の調査によると、精神障害のある就業者のはたらく上での困りごとや不満について、障害者枠ではたらいている人では「教育・研修機会が少ない」「仕事が簡単・単調すぎる」といった『成長機会のなさ』が多く、一般枠ではたらいている人では、「障害をうち明けられない」「人間関係に馴染めない」などの『コミュニケーション』に関する困りごと・不満が多い傾向が見られました。

(パーソルダイバースが運営する『dodaチャレンジ』に登録している精神障害者205名に対して調査)

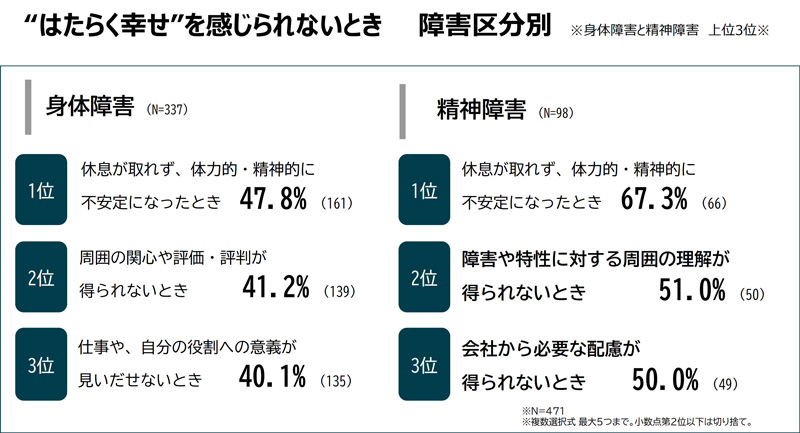

また、パーソルダイバースが実施した「障害者のはたらく幸せ」に関する調査では、”はたらく幸せ”を感じられない要因として、精神障害者は「休息が取れず、体力的・精神的に不安定になったとき」(67.3%)「障害や特性に対する周囲の理解が得られないとき」(51.0%)、「会社から必要な配慮が得られないとき」(50.0%)と回答しています。

つまり、企業は精神障害者の長期就業を目指して雇用に取り組んでいる一方、ノウハウが少なく”手探り”の状態のままで進んでいる結果、障害者のはたらく課題や不満、特性による強み・弱みに対応できていないため長期就業が難しくなっている、と言えるのではないでしょうか。

精神障害者の長期就業のヒントを、当事者本人に聞いてみた

精神障害者の安定的な長期就業は、障害者雇用におけるとても大きな課題で、明確な答えは見つかっていません。私たちも日々探している状況です。

その一方、はたらく障害者の側も、自身の障害と向き合い、心身を安定させ、安心してはたらき続けるための工夫が欠かせません。そこで今回は、パーソルグループで実際に長くはたらき、活躍している精神障害のある社員に、どんな工夫・体験をしているのかを聞いてみましたので、いくつか紹介します。

長期就業の工夫(1)「気持ちを紙に書いてみる」

「何かが起きたときは、紙に書いて文字化して分類していました」と語るのは、2015年に入社し、今はチームリーダーとして活躍するAさんです。

Aさんは、何かが起きて気分が揺らいだときに、まず「何が起きたか」「どんな行動を取ったか」「どんな感情だったか」を紙に書き出すそうです。そして書き出したものを客観的に眺め、前向きに捉えたうえで、行動するためのアドバイスを書き加えていきます。

その際、自分自身にではなく“友人に対して書く”ように意識するのがコツだとか。Aさんは「自分を客観的に見つめる行動を繰り返せるようになりました」と話してくれました。

またAさんは「自分が嫌われているかもしれない」と思いこむ症状が強くありました。そんな気持ちになった際は、「私のこと嫌っていますか?」と相手にストレートに聞いたそうです。

こうした質問をするのは勇気がいると思いますが、その勇気を持って心の中を「掃除する」作業は有効かもしれません。

長期就業の工夫(2)「やらないと決めたことを守る」

次に、2014年に入社し、Aさんと同様チームリーダーとして活躍するBさんのコツを紹介します。

それはズバリ、「やらないことを決める」。

Bさんは、前職の激務が原因で体調を崩しました。そこで「残業=美学という考え方をやめる」そして「無理・無茶なはたらき方をしない」と決めて、それを実行しています。

また、Bさんは自分の行動を「求められていること」「今できること」「誰かに言われたらやること(逆に言うと言われない限りやらない)」の3つに分類しているそうです。Aさんと同様、Bさんも自分の行動を客観的に整理しているなと感じました。

「いまの自分から目をそらさない」「等身大の自分を受け入れる」……突き詰めると「自己認知」ということになるのかもしれませんが、それが安定就労や活躍につながっているのだなと改めて感じました。

長期就業の工夫(3)「ネガティブな言葉をポジティブに変換する」

続いて、2017年、パーソルダイバースに入社し、転職担当者へのメールサポート業務で活躍中のCさん。

仕事中、どうしてもネガティブな感情に囚われることがあるそうですが、その時に心がけているのは「ポジティブに変換する」ということ。

「ネガティブな言葉はポジティブな表現に変えるようにしました。たとえば、「疲れた…」ではなく「今日はよく頑張ったな!」といった感じです。」そうするうちに、他人と比較しなくなり、自己肯定感が上がっていったそうです。「自分は頑張っているんだから、自信を持ってもいいんだ」と思えるようになったんです」と話してくれました。

入社当初は緊張や慣れない環境によって体調を崩すことがあったと話すCさん。目の前の仕事に集中し、気持ちをポジティブに切り替えて取り組んだことで、今では仕事が面白いと感じるようになり、はたらくことが楽しい、と心から思えるようになったそうです。

長期就業の工夫(4)「未来の自分をイメージする」

最後に、マネジャーとして活躍するDさんの工夫を紹介します。

うつ病のあるDさんは、体調管理や周囲の理解を得ながらキャリアを重ね、2022年からマネジャーとして部下の指導にあたっています。

Dさんが心がけていることは、”目の前”のことだけでなく”少し先の未来”をイメージする、ということ。

「数年後に自分がどうなっていたいのか、未来の自分を思い描いてみると良いと思います。そこから逆算して、いま自分は何をすべきかを洗い出す。体調が優れないときはどうしても、目の前のことにフォーカスしがちですが、少しだけ遠い未来を可視化できるようにしておけば、不調時のしんどさを乗り切る力にもなります」と話してくれました。

会社側の工夫:パーソルダイバースの障害者雇用の実例

最後に、会社側の工夫として、パーソルダイバースが実施している長期就業のための取り組みを少しだけ紹介します。

第1回のコラムでも紹介しましたが、パーソルダイバースでは業務や就業上に関する不安に対処する仕組みづくりに取り組んでいます。

業務に関しては、あらゆる業務を標準化し、業務フローとマニュアルを整備しています。そのため、どのような仕事でも、苦手な部分で苦しんだり、不安を抱えることなく取り組むことができます。

健康管理に関しては、配属部署の上司による支援と、配属部署の枠組みを超えた定着支援担当者による支援の2軸による支援体制を整えています。それぞれが面談を通じて不安や悩みがないかを確認し、独自のシステムで管理しています。その内容に応じ、社内や支援機関と連携し、即時に対応できる体制を整えています。

人事制度面では、障害があってもキャリアアップを重ね、マネジャーやリーダーなどの管理職になれる制度を設けています。先に紹介した社員のように、精神障害者保険福祉手帳を持っていても管理職として活躍している社員もたくさんいます。

さらに、各チームのリーダーやマネジャーが、自チームに在籍しているメンバーの異動を促進する取り組みも行っています。異動によって新たな自分に出会う機会を提供し、やりがいや成長を実感してもらうことで、長期安定就労につなげるという狙いです。

この取り組みによって実際に異動を果たしたあるメンバーは、「自分の殻が破れたようで、異動してよかった」とポジティブな感想を話してくれました。企業側から新しい場を提供するのも、安定定着のための一つの試みになるでしょう。

まとめ:精神障害のある社員が長く安心してはたらくためのヒント

今回は、はたらく社員と会社、それぞれの側から、精神障害者のある人が職場でながくはたらき、活躍するための工夫を紹介しました。

はたらく社員の話に共通しているのは、自分自身をよく知り、不安やネガティブを抱える前にその感情や要因を自分なりに整理していること。そして、充実している状態やポジティブな感情に持っていくよう行動していることと言えそうです。

会社側としても、そのような社員の特性に配慮し、誰もが不安なく安心してはたらける職場環境や制度を整えること。不安や困りごとをいち早く把握し、適切に対処する体制が大切だと思います。

今回のまとめです。

【精神障害のある人が職場で長く安心してはたらくために】

- 自分自身の状態をよく把握し、不安やネガティブな感情に陥らないよう対処する

- 視点や行動を少しだけ変えて、ネガティブをポジティブに変える

- 会社は一人ひとりと向き合い、不安がなく安心してはたらける職場環境づくりを心がける

withでは、精神障害のある社員が障害や職場でのはたらく工夫を紹介するインタビューを紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。