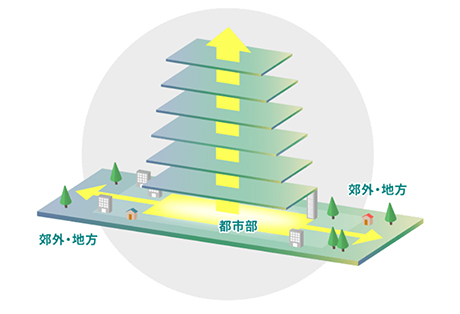

パーソルグループが進める障害者就労モデルの多様化について、3回にわたりご紹介します。第2回では多様化のキーとなる「広域化」と「多層化」について解説しました。最終回となる第3回は、広域化と多層化をベースに、採用手法やマネジメントなどの雇用施策をどのように最適化していくか、パーソルグループでの取り組みをもとに解説します。

広域化と多層化をベースに、雇用施策を最適化する

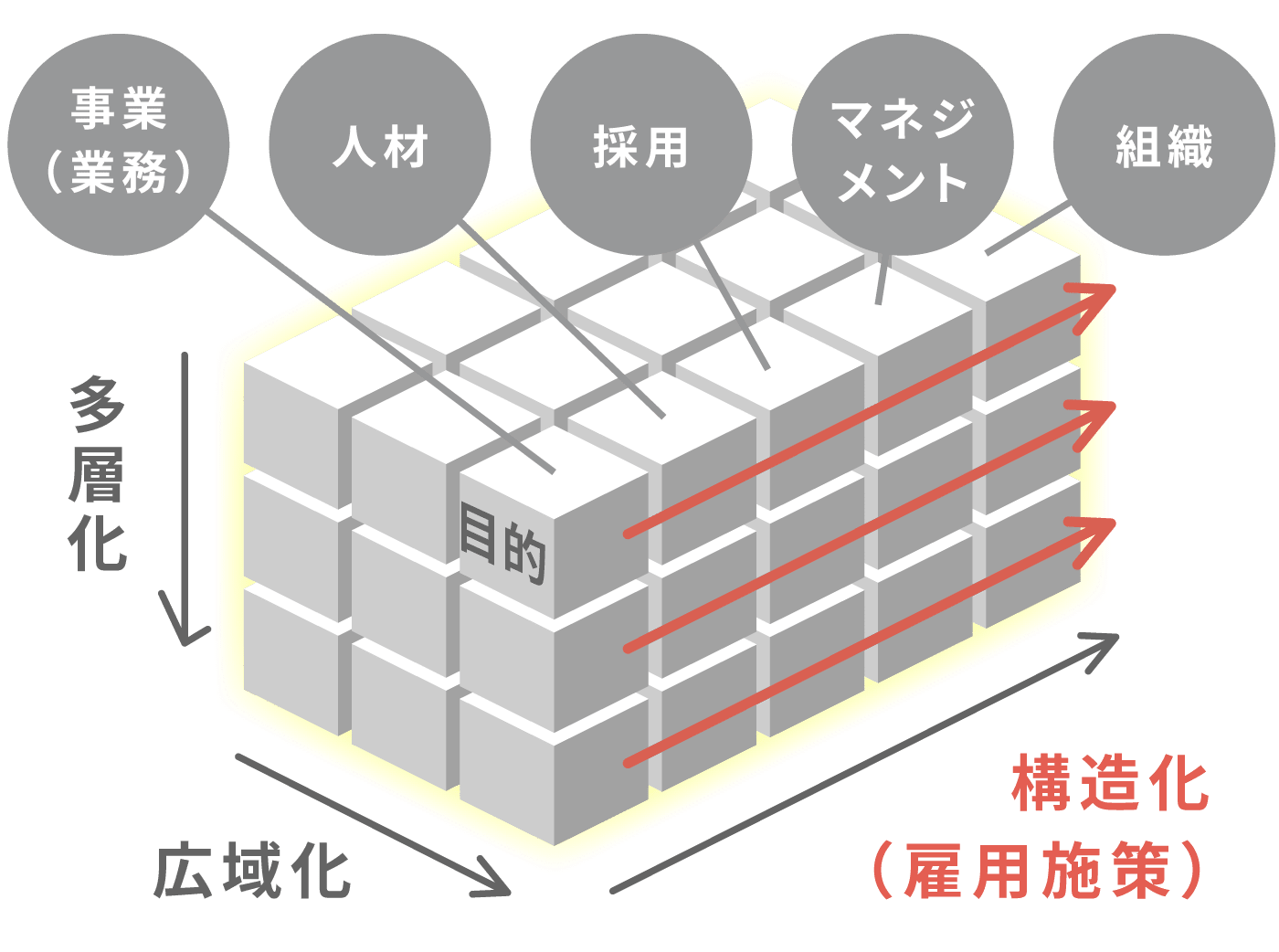

「広域化」と「多層化」をもとに就労モデルづくりを進めるにあたり、パーソルグループが考えるのはその「構造化」です。広域化が示すエリアの広がり(横)と多層化が示す層の拡大(縦)に、新たに「雇用施策」という“奥行き”という軸を加えるイメージです。この構造化こそが、多様化において抑えるべき3つ目のポイントと考えています。

雇用施策とは、例えば「事業(業務)」「人材」「採用」「マネジメント」「組織」などを指します。このブロック図はあくまで奥行きの“概念”と雇用政策の具体例を説明するためのものなので、縦が3つで奥行きが5つとか、数は重要ではありません。

つまり、エリアや層を細分化したら、それに合わせて『業務内容や採用方法、マネジメントなどの雇用施策も個別に最適化する必要がある』というのがパーソルグループの考え方です。もし、これを読んでいる方の中に採用やマネジメントを担当されている方がいらっしゃいましたら、自社の施策内容に置き換えて考えていただければと思います。例えばエリアが都心から郊外に変わったら、あるいは採用する人の職務能力が変わったら、今のやり方をどう変えるべきか。それをチューニングするのが、多様化の最後のキーです。

パーソルダイバースの事例:細分化した業務をもとに採用やマネジメントを最適化

具体例として、グループの特例子会社パーソルダイバースの取り組みをご紹介します。パーソルダイバースは1,000名以上の障害のある社員がはたらいていますが、最初から雇用を多様化できていたわけではありません。私たちが最初に取り組んだのは、業務内容の見直しと、それに合わせた人材要件の再設定です。

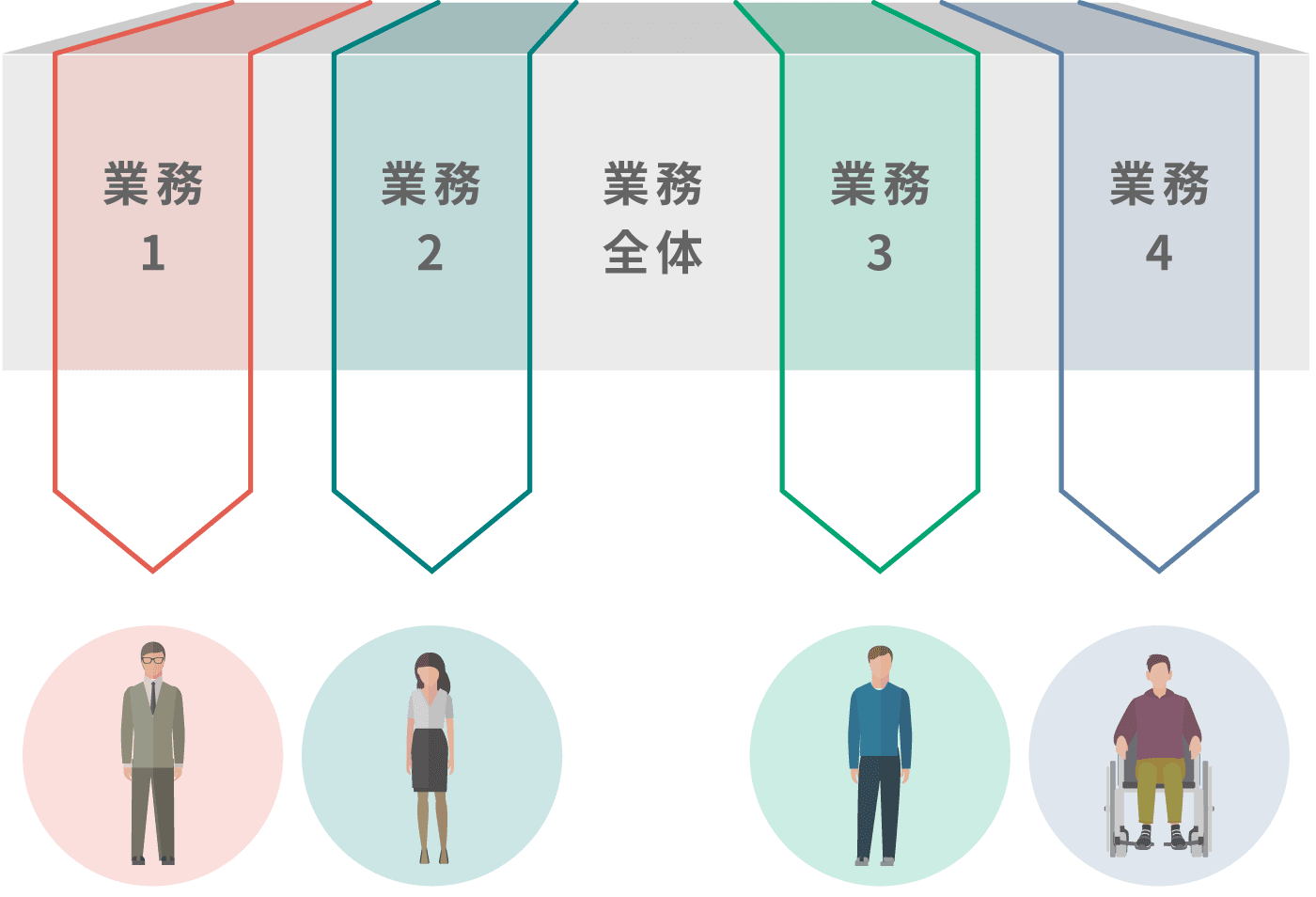

まず、業務の徹底的な見える化と細分化を行いました。例えば「名刺を管理システムに取り込む」という業務の場合、名刺を整理してスキャンする、スキャンされたデータをシステムにアップロードする、アップロードされた内容を確認する、と作業を分けて担当者を決めます。高い業務レベルを求められたとしても、業務自体を徹底的に細分化することで、作業一つひとつの難易度を下げることができます。

こうして業務を再分化すると、採用すべき人材要件も明確化されます。以前は人材要件をきちんと定めていなかったため、必然的に高学歴や大企業および職務経験豊富な方を採用する傾向にあり、なかなか定着しませんでした。しかし、業務の細分化によって必要な職務能力を明確にし、職業準備性※とパーソナリティ重視に変えたことで、一人ひとりの能力にあわせた業務配分が可能になり、定着率が改善されました。「担当業務に対してコツコツと丁寧に作業が行える方」を人材要件に設定なおし、支援機関やハローワーク経由の採用も増やすことで、採用者の幅が拡大できました。

※職種や障害を問わず、働く上で必要とされる基礎的な能力、体力、労働習慣を身につけ、準備すること。

(参照:https://persol-diverse.co.jp/lab/glossary/sa/020/)

これらの取り組みによって、結果として業務量が確保でき、社員の安定した定着化にも成功しました。細分化した分マネジメントや管理が大変になると思われることもありますが、一人ひとりのやるべきこと目標が明確になるので、はたらく本人の不安が減り、その結果マネジメントの負担はかなり低減されました。

障害者雇用の目的、方針に立ち返る。

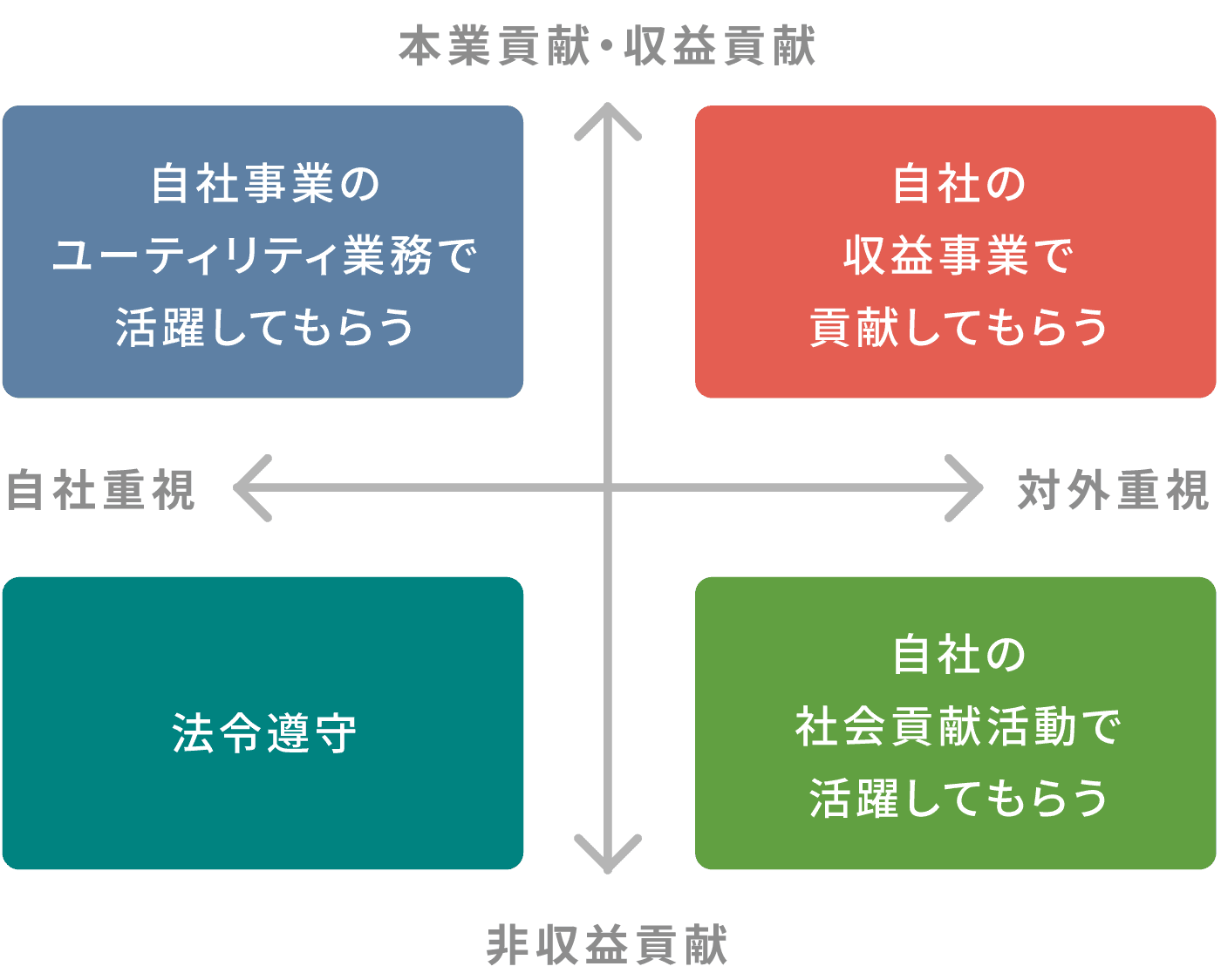

ここまで3つの軸から障害者就労モデルの多様化について話してきましたが、では軸のどこを狙って多様化していけばいいのか、悩まれる雇用担当者の方もいらっしゃるかもしれません。その際に大切なことは、自社の障害者雇用の目的、方針に立ち返ることです。 企業にとって、法定雇用率の順守は、障害のある方を多く雇用する出発点ではありますが、それだけを目標していては、誰もが活躍できる就労モデルを作ることはできません。 自社が障害者雇用に求めることは何か…自社の本業への貢献か、地域や社会への貢献を目指すのか。また、障害のある方にどのような仕事や役割を担い、活躍していただきたいのか。それによって、目指すべき方向性も変わって来るでしょう。

障害者雇用「4つの目的」

障害者雇用は、遵法から目的志向へとシフトが求められるフェーズに来ています。何のための障害者雇用なのかを明確にし、縦・横・奥行きに一貫性・整合性の取れた就労モデルを整備することで、多様な方が持続的にはたらけるようになる。パーソルグループでも、引き続きこうした視点から、障害のある方とともにはたらく仕組みを広げていきたいと思います。