パーソルが2022年9月に開催した障害者雇用支援月間特別オンラインセミナー「障害とともに生きる・はたらく 2022 」。この記事では、「組織が変わり、一人ひとりが輝く障害者雇用の在り方」をテーマに、障害者雇用に携わる企業経営者や経済学の専門家をゲストに迎えて行ったセッションを紹介します。

このセッションでは、障害者雇用においてパーソルグループが注目する2つの企業、全日本空輸(ANA)グループとデジタルハーツグループの事例を紹介するとともに、慶応義塾大学商学部教授の中島隆信氏を交え、企業として持つべき視点や障害者雇用の社会的意義まで幅広くディスカッションしました。

※本記事は2022年9月に実施したセミナーをもとに執筆しています。

登壇者

全日本空輸株式会社

執行役員

関西地区空港統括 大阪空港支店長 ANA大阪空港社長

白木 亜紀

将来宇宙輸送システム株式会社

代表取締役

株式会社ispace 社外取締役

株式会社アークエッジ・スペース 社外取締役

畑田 康二郎

慶応義塾大学

商学部教授

中島 隆信

複雑化する障害者雇用の課題 | 経済学の観点から解説

法定雇用率の継続的な引き上げや、精神、発達障害者の雇用増加などが進む中、企業はこれまで以上に多様なはたらき方や配慮への対応が求められています。採用競争は激化し、さまざまな人を受け入れるための職域開拓やマネジメント、制度改革が必須となり、雇用コストの負担は増加するなど、企業の雇用課題は多岐にわたり、複雑化しています。

こうした現状を、企業はどう考えていけばいいのでしょうか。経済学の観点から、中島さんに解説いただきました。

障害者雇用に対する意識は時間軸と視点で変化する

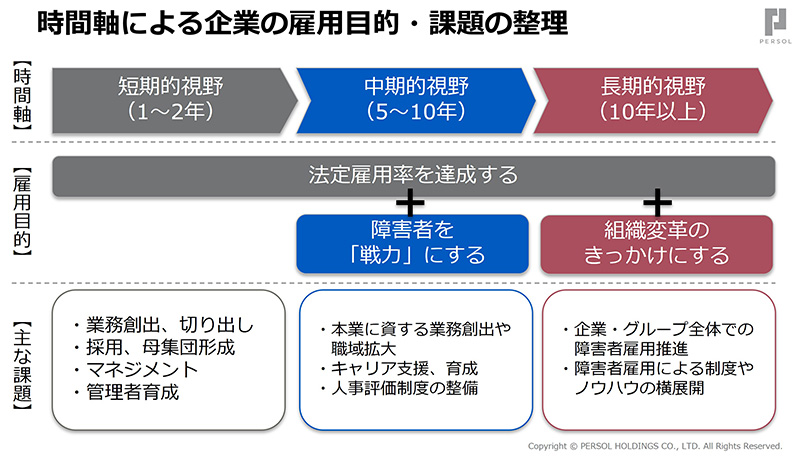

中島さん 多くの企業は、“とりあえず法定雇用率を守らなきゃ”というところから障害者雇用をスタートさせます。雇用率を達成することが、最初の目的であり、これは目の前の目標を追っている状態、つまり短期的な視野と言えます。

しかし、雇用を続けていくなかで「このまま続けて、事業の戦力となるだろうか?」と疑問が生まれます。これが第2ステップとなる中期的な視野です。障害のある社員に間接業務の単純作業をやってもらうだけでなく、もっと収益に貢献する形で仕事についてもらえないかを考え始めるのです。

障害者雇用の目的を、法定雇用率という「ルールを守るための雇用」から、「多様な人を戦力として活用するための雇用」へと意識が切り替われば、長期的な組織改革にもつながっていきます。

障害のある人も“戦力”だと考え活用していくうちに、気がついたら枠組みにとらわれない、多様な人材の集まる組織へと成長している…それが企業としての望ましい姿です。

ルールに追われて後ろ向きに考えるのではなく、まずは自分たちがどのステップにいるかを捉え、どこに向かっていくのか前向きに考えていただきたいと思います。

ANAグループの障害者雇用事例に学ぶ「 企業全体で推進する取り組み」とは

それでは、「前向きな障害者雇用」を企業グループ全体で推し進めてきた事例を紹介します。

航空事業をはじめ、ドローンやアバター関連事業にも取り組み40もの連結個社を抱えるANAグループでは、2012年よりグループ全体で障害者雇用の促進に取り組んできました。その取り組みについて、同グループで障害者者雇用推進を担当した白木さんより紹介いただきました。

「全員で取り組む」障害者雇用へ|ANAが定めたグループ行動規範とは

白木さん 当時は今と比べて障がい者雇用に関する理解が不十分で、グループ内でも法定雇用率を達成できている会社は少ない状況でした。そこで、障がい者雇用に本気で向き合おうと覚悟を決めたのです。

CEOから『誰もが持てる力を100%発揮できる職場を目指す』という強いメッセージが発信され、ANA人事部内にD&I推進室が誕生。第1弾の取り組みとして、グループ各社の人事担当と障がい者当事者社員が集まり、どうすれば皆が同じ方向を向けるか・何を目指していくべきかを徹底的に議論しました。会議では足らず合宿まで行い、その結果、障がい者雇用に関わる行動規範『3万6千人のスタート』が策定されました。

「3万6千」という数字は、当時のグループ会社の社員数。障がいの正しい理解や能力の尊重、戦力としての機会提供が宣言されており、すべて主語が「私たち」となっていることからも“全員で取り組んでいくのだ”というグループの強い意志が感じられます。策定後はその浸透に向け、説明リーフレットや事例紹介DVDを配布する他、40社の人事担当者から毎月の雇用状況を吸いあげ一斉配信。障がい者雇用推進会議や個社別研修、外部講師を招いてのセミナーなども幅広く展開し、結果として2012年に409名だった障害者社員数は、2022年時点で881名にまで増加しました。

障がいのある社員のキャリア形成や時代に合わせた職域開拓など、まだまだ課題は山積みです。それでも、「障害者を戦力として活用する」「グループ全員が一体となって推進する」という意思をもって雇用を推進していきたいと思っています。

発達障害者の強みを活かす障害者雇用|デジタルハーツの実践事例に学ぶ

続いて紹介するのは、デジタルハーツグループの雇用事例です。デジタルハーツでは、発達障害者の特性や能力を活かし、セキュリティ業務を担う専門人材として活躍をはかっています。同グループでセキュリティ人材雇用を推進するデジタルハーツプラスを立ち上げた畑田さんにお話を伺いました。

発達障害×IT人材育成|サイバーセキュリティ分野で活躍する支援モデル

畑田さん 私はもともと経済産業省の職員でしたが、障害者雇用に取り組むきっかけは、デジタルハーツグループの創業者である宮澤栄一氏から「すごい人財がいるんだ」と社員を紹介されたことでした。

デジタルハーツは、発売前のゲームやデジタル機器をユーザー目線でチェックし不具合や改良点を見つける「デバック」業務を請け負う、ゲーマーたちの間では知られた企業です。そのデバックを行うのは、筋金入りのゲームマニアである同社社員たち。ゲームのデバックに限らずあらゆるチェック作業に長けている人材が集まっていましたが、彼らと関わるうちに、実はその多くが引きこもりや失職といった“社会で活躍できなかった経験”を持っていることを知りました。

デジタルハーツはそうした経験のある方がイキイキとはたらく、ちょっと特殊な会社でした。宮澤さんは会うたびに『彼らはサイバーセキュリティに必要なスキルを備えた天然のハッカー。教育すればサイバー攻撃から(企業や人を)守れる正義のハッカー人材になれる』とおっしゃっていましたが、その実現を本格的にお手伝いすべく『僕がそっちに行きますよ』と経産省を辞めて入社しました。

従来のサイバー攻撃対策といえば、国や大手企業が多額な費用をかけて高度なセキュリティスキルを持つ専門家に依頼することが一般的でした。しかし昨今のサイバー攻撃は中小企業にもターゲットが広がっており、資本力の少ない中小企業は基本的な対策も十分に取れないまま、サプライチェーン全体に甚大なリスクが及ぶ危険にさらされています。

そこで、デバック担当者たちにセキュリティスキルを短期間で身につけられる教育機会「デジタルハーツ・サイバーブートキャンプ研修(DH-CBC)」を提供し、基本的なセキュリティ対策ができる人材を育成。さらにこの教材をeラーニング化し、自治体や、いわゆる「ゲーム廃人」の多い通信制高校などとも連携し、これまで200名以上の新たなセキュリティ人材を育成しました。

私たちは能力の劣ったかわいそうな人を雇用してあげようなんて考えはなく、優秀な人を捜し求めたら、たまたま困難を抱えている人の中にたくさんいたというだけ。これまでコミュニケーションが苦手と言われ、障害者とされてきた人も、得意な分野にいれば障害が障害ではなくなります。障害者が活躍できる出番と居場所を作ることができれば、それは大きな目で見ればSDGsの実現にもつながると思います。

障害者雇用の悩みに答える|社内理解・効果・中小企業の課題と対策

事例紹介のあとは、視聴者からの視聴者からの質問に答えるトークセッションが行われました。

「雇用を進める障壁、課題をどう乗り越える?」「雇用による効果や価値をどう見出すのか?」「中小企業が雇用によって収益化する方法は?」など、鋭い質問が多く寄せられました。

白木さんと畑田さんには企業の雇用現場の責任者として、中島さんには経済学者として、それぞれの立場から質問にお答えいただきましたので紹介します。

障害者雇用の障壁とは? 企業が直面する課題と解決のポイント

Q1: ANAさんやデジタルハーツさんでは、雇用推進にあたってどのような障壁があったのでしょうか?また、それを乗り越える工夫を教えてください。

白木さん 障壁はたくさんありましたが、一番は周囲の理解です。これを乗り越えるには、地道に活動して風土を醸成するに尽きます。若い世代は多様性への理解があるので、そうした社員を巻き込むのも大切ですね。

畑田さん 大変なことだらけですが、マネジメントが一つの肝になると思います。引きこもりだった方はコミュニケーションが苦手と言われますが、横つながりのチームワークはむしろとても機能する。だから上から指示を出すのではなく、チームの一人ひとりをちゃんと見て下から支える、「サーバントタイプ」のマネージャーが適していることが分かってきました。これは一部の特殊な人材のためのマネジメントではなく、突き詰めるとあらゆるタイプの人に合わせてマネジメントすることが求められており、組織の能力の底上げにつながります。この発見は、グループ全体の人材戦略を考える際にも参考になりました。

障害者雇用のコストとリターン|費用対効果と企業価値の視点から考える

Q2: 採用コストやマネジメントリソースが増えていく中で、苦しくなる企業も多いと思います。どんな効果や価値を見出すことが大切になるでしょうか?また、その成果はどのように図るべきでしょうか?中島先生のご意見をお聞かせください。

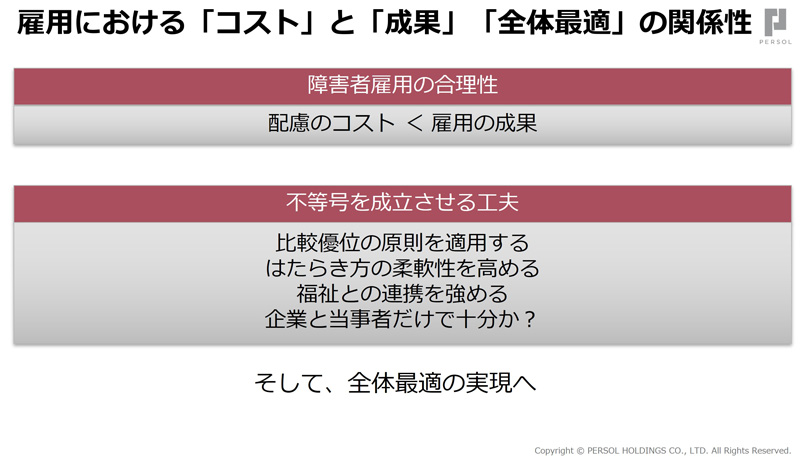

中島さん 経済学者の視点から言えば、障害者雇用が理に適っていることが重要です。障害者に限らずどんな人もはたらくには配慮が必要で、そのコストより雇用の成果を挙げることが雇用成功の秘訣になります。さらにこの不等号が、全体最適につながっているかどうか。一部署だけでなく会社全体、グループ全体、ひいては社会全体で不等号が成り立つことに、大きな価値があると思います。

企業が法定雇用率のためにとにかく雇用し、はたらく側も楽しくない、キャリア形成もできないというのは一番不幸です。はたらきがいがあって、仕事を通じて貢献を実感できる/戦力であることを実感できる、そういう成果が得られる仕事を創ることが、雇用の質の向上だと思います。

中小企業が抱える障害者雇用課題

Q.リソースの少ない中小企業は、特に障害者雇用の悩みが多いと思います。中小企業において、雇用の取り組みを収益化にどう繋げるのか?繋げることができるのか?興味があります。

畑田さん そもそも、多くの中小企業が苦しむ現状があるなら、それは一律に義務が課される障害者雇用の制度について、今一度考える必要があるのではないでしょうか。今まで障害者雇用は福祉政策や雇用政策の文脈で行われてきましたが、本来は産業政策としてやるべきです。人手不足と言われる中で、障害のある方に最適化された仕事を上手くつくり出せば、企業の競争力を高めるチャンスにもなりますし、そこに国の支援が加われば多様な人が活躍するユニークな企業が出てきて世の中がもっとおもしろくなる。その旗振りはぜひ行政…特に経産省にやってもらいたいところですね。

おわりに:障害者雇用は“目的”から再考を|企業全体で取り組む

フェーズごとに障害者雇用の課題と目的を把握する、組織の一部に障害者雇用を任せるのではなく一丸となって取り組む、そして戦力としての活用を大前提とする……。雇用の量から質が問われるようになった今、企業の参考になる視点がもりだくさんのセッションでした。

また、今回時間の都合でお伝えできなかったパーソルグループの取り組みについては、当サイト「With」でもご紹介しています。こちらもぜひ、あわせてご覧ください。