いま、企業ではたらく障害のある方の数やはたらく機会が増えつつあります。しかし、企業はただ数字を増やすことを目的にしていては、持続的な「はたらく」の実現にはつながりません。

パーソルグループでは「多様化」という概念で障害者の就労モデルづくりを進めています。雇用を担う企業として、障害のある方とともにはたらく機会をどのように創出していくべきなのか。そのキーワードとなる「多様化」について、3回に分けてお話しします。

雇用は拡大しているようで、実はかなり偏っている。

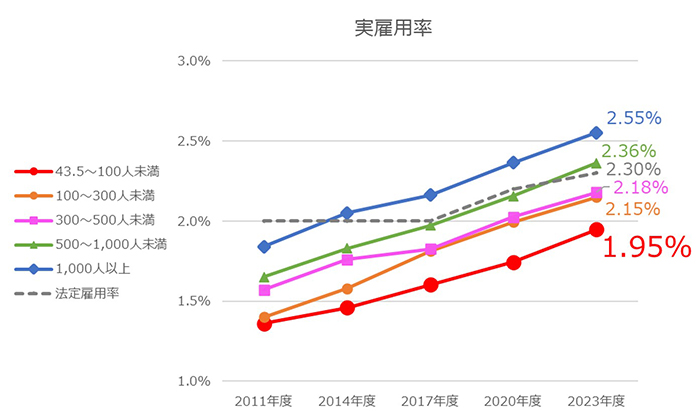

本題に入る前に、まず現在の障害者雇用がどのような状況にあるのかを見ていきましょう。厚生労働省の集計によると、民間企業の実雇用率は過去最高を更新し続け、なかでも精神障害者の雇用が大幅に伸長しています。一見、雇用は順調に拡大しているように聞こえますが、法定雇用率を達成している企業は全体の半数に留まっています。

下のグラフを見てみていただけると分かりますが、国の法定雇用率2.5%をクリアしているのは企業規模が1,000人以上の会社のみ。企業規模が小さくなるにつれて障害者雇用率も下がっていき、企業規模45~100人の企業では2%に満たない状況です。つまり中小企業ほど雇用拡大に伸び悩んでいるのが現状なのです。

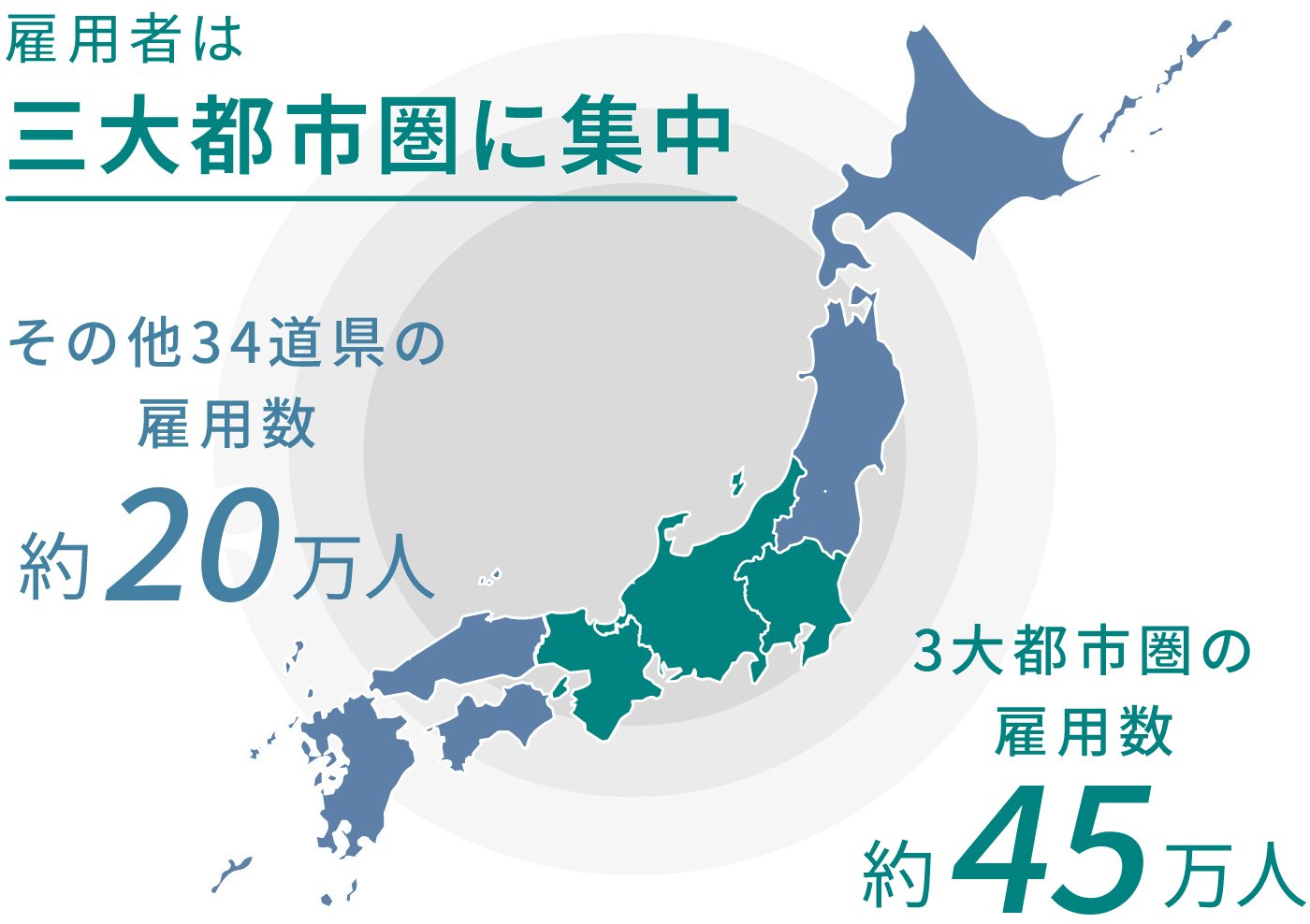

エリア別に見ると問題はさらに顕著で、三大都市圏(首都圏・中京圏・近畿圏)の雇用数が約45万人であるのに対し、その他のエリアをすべて合わせても20万人。都市部の企業では一般職や総合職の採用が多いので、必然的に採用される求職者も、そうした適性のある方々に限られます。つまり限られたエリアで、特定の職務能力を持つ方のみが雇用されているというのが現在の障害者雇用なんですね。それではいずれ雇用拡大に限界を迎えることは明白ですし、実際に雇用が集中する都市部においても、すでに障害者雇用はほぼ頭打ち状態にあります。

これまでのやり方を変えないと、雇用は広がらない。

2020年春からの新型コロナウィルス感染拡大による影響も無視できません。企業の採用意欲が衰えているということはないのですが、例えばリモートワークの増加によって、障害のある方が多く従事する事務作業やオフィス清掃などが減ってしまっています。これはパーソルグループ内も例外ではありませんでした。

また、障害のある方を採用する際には、適性を判断するために実習が欠かせません。しかし感染対策で対面実習がおこなえず、採用活動そのものが進められないというケースもよく耳にします。先ほどの偏りの話に絡めると、雇用が集中する一般職や総合職よりも、特例子会社など雇用拡大を必要としている層ほど影響が直撃しているのです。

今後も法定雇用率の段階的な引き上げは続きますし、はたらき方改革やダイバーシティ、SDGsに対する社会の意識はますます高まっていきます。そうした社会背景から考えても、障害者雇用の拡大はまさに“待ったなし”。地域差や採用要件などの偏りを解消し、これまでとは違う視点と施策を持たない限り、持続的な拡大は実現できません。そしてここからが、今回の本題です。既存のやり方を変えて雇用拡大を実現するために、パーソルグループではどのような考え方を持っているのでしょうか。

パーソルは「多様化」によって雇用の拡大を進めています。

障害者雇用拡大のキーワード、それは「多様化」です。パーソルグループではこれまで、雇用モデルを多様化させることで障害のある方のはたらく機会を広げてきました。具体的には、まず本社での一般職・総合職採用からはじめ、その後、グループ各社から業務を委託する特例子会社を立ち上げ、障害のある方の採用を一気に増やしたのです。

特例子会社も1社だけでなく、事業や拠点別に複数の会社を創っています。採用対象となる層が、これで大きく広がりました。さらに、地域と連携して農業や地場産業に取り組むなど、都市部以外の地方で新規事業もスタート。このやり方で、グループ全体ではたらく障害のある方の数は拡大しました。

グループ内

各事業会社による

直接雇用

特例子会社

(グループ内受託事業)

特例子会社

(自治体と連携した事業づくり)

特例子会社

(福祉団体と連携した雇用拡大)

在宅ワークを取り入れた

「就労継続支援A型」事業

シェアド

センターによる

グループ内業務の集約

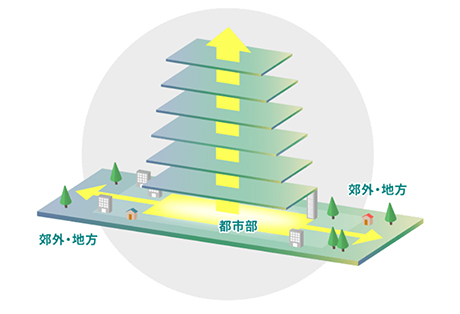

面白いことに、こうした拡大ステップは当社グループに限ったことではなく、障害者雇用を成功させている多くの企業でも同じ流れが見られるんですね。そしてこの多様化をさらに紐解くと、そこには「広域化」と「多層化」という2軸があることが分かります。言葉を分かりやすく言い換えるなら、地域拡大による「横の広がり」と、業務内容や採用要件を細かく区分する「縦の広がり」がイメージしやすいでしょうか。伸び悩みを見せる障害者雇用において多様化を進めるには、この二つの概念をしっかり押さえることが不可欠です。次回はこの「広域化」と「多層化」について、さらに詳しくお話していきます。