パーソルグループが進める障害者就労モデルの多様化について、3回にわたりご紹介します。日本の障害者雇用市場や課題を振り返った第1回に引き続き、第2回では多様化のキーとなる「広域化」と「多層化」について解説します。

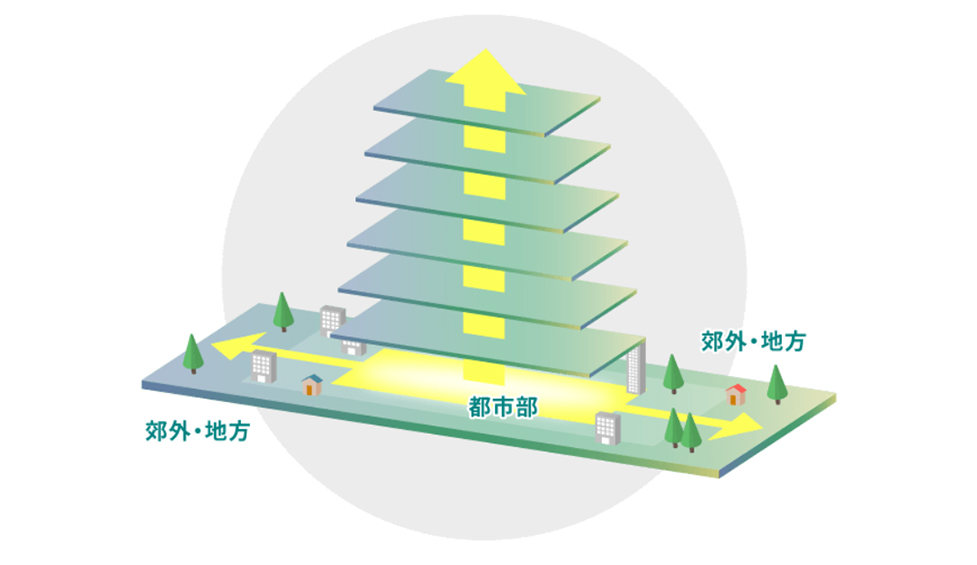

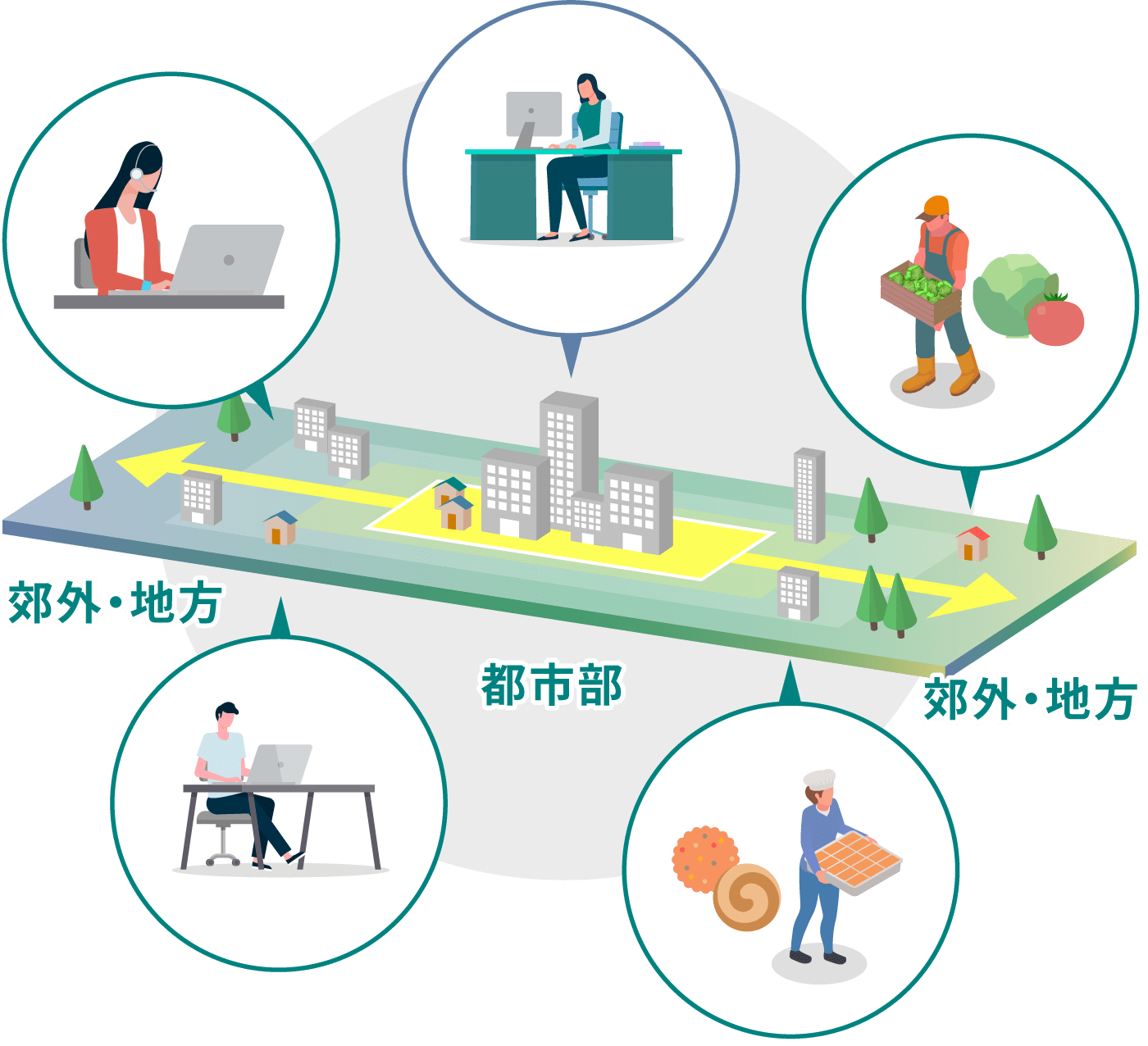

都市部以外の地方にも、はたらく場を増やす「広域化」

前回の記事で、パーソルグループは就労モデルを多様化させながら障害者雇用を拡げてきたことをご紹介しました。その多様化を進めるうえで押さえるべき二つの軸(広域化・多層化)について、まずは「広域化」から説明していきましょう。

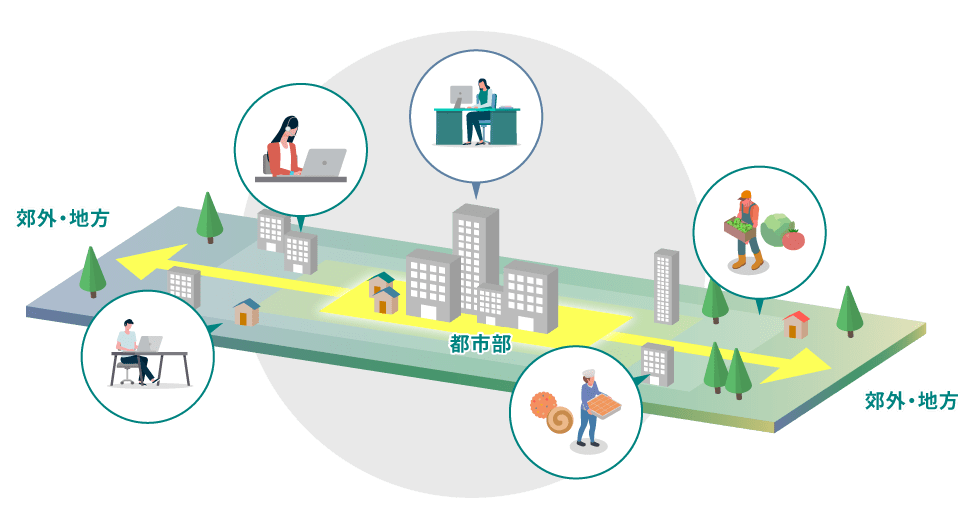

これはその言葉の通り、はたらく「場」を拡大することです。本社所在地など特定拠点に限定せず、これまで障害者採用を行っていなかった郊外・地方の支社・支店でも採用を行ったり、本社で採用した方をリモートワークで勤務可能にしたり、多様な「場」で採用を展開します。パーソルグループの事例だと、都市部への通勤が難しい方向けに郊外に拠点を構えて業務委託を行う「ジョブシェアセンター」などがわかりやすい例です。

また、2020年秋に立ち上げた就労継続支援A型事業所「パーソルネクステージ」も、広域化の代表的な一例です。事務所は福岡にありますが、行う業務は首都圏の企業から受託したもの。利用者の方は在宅と通所から、それぞれの体調や都合に合わせたはたらき方を選べます。

一般企業ではたらく意欲や能力があるのに、福祉施設しか選択肢がない。つまり「はたらきたくてもはたらけない」方々が、地方には多くいらっしゃいます。都市部以外にも視野を広げれば、障害者雇用の伸びしろはまだまだあると言えるでしょう。

職務能力や配慮の違いを踏まえて採用対象を広げる「多層化」

場を広げる「広域化」に対して、もう一つの軸となるのは「多層化」です。

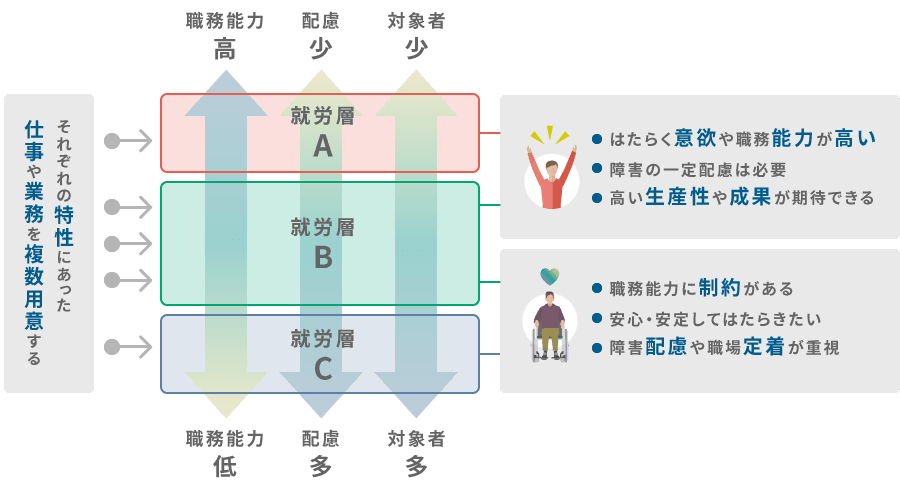

ここで言う「層」とは、職務能力、必要な配慮、はたらく意欲などの障害特性をベースに区分される就労レイヤーのことです。その層を増やすとは、それぞれの特性に合わせて就労できる仕事(業務)を複数用意することを意味します。

層はいろいろな分け方ができるため、必ずしもこの通りというわけではありませんが、例えば就労レイヤーを、便宜上、下記のようにA層からC層まで区分して考えてみましょう。ちなみにこの分け方は個人の階級を示すものではなく、あくまで採用・マネジメントにおける区分です。

A-B層は、本社や支社などの一般部署に配属され、総合職・一般職としてはたらく方々を想定した層です。はたらく意欲や職務能力が高い方が多いですが、当然、障害への一定の配慮は必要です。B-C層は、職務能力に制約があり、安心・安定してはたらきたいと考える方々を想定した層です。障害への配慮や職場定着を重視した環境づくりによって、長期の就労定着が期待できます。特例子会社や事務センター等ではたらかれる方の多くが、ここに該当します。

前回の偏りの話を思い出すと、現在の一般的な障害者雇用はA層に集中しています。企業側がB-C層に合わせた業務やはたらき方をもっと用意できれば、採用対象となる人たちの幅がぐっと広がります。

はたらく「場所」と「人」を拡げ、多様化を進める

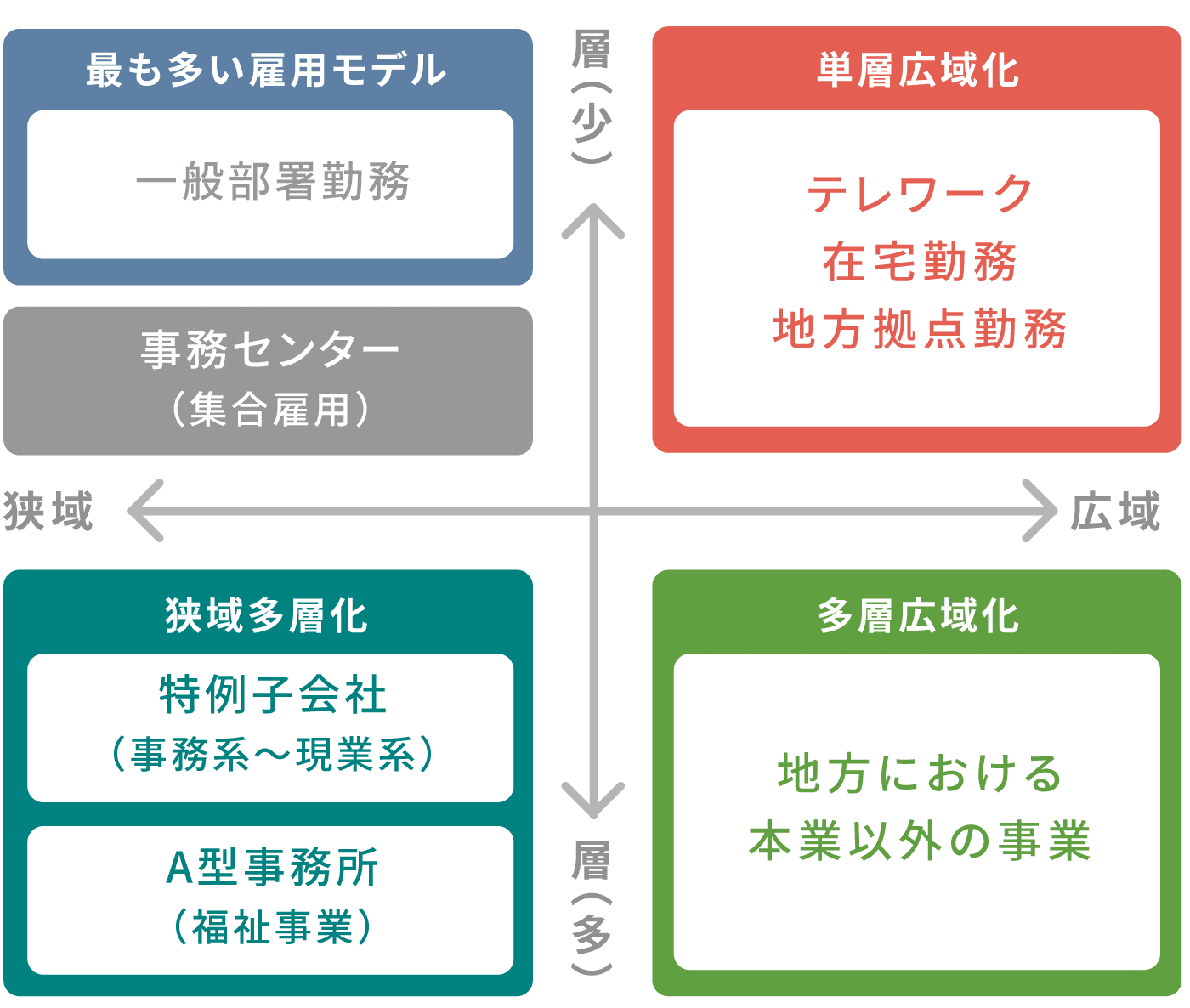

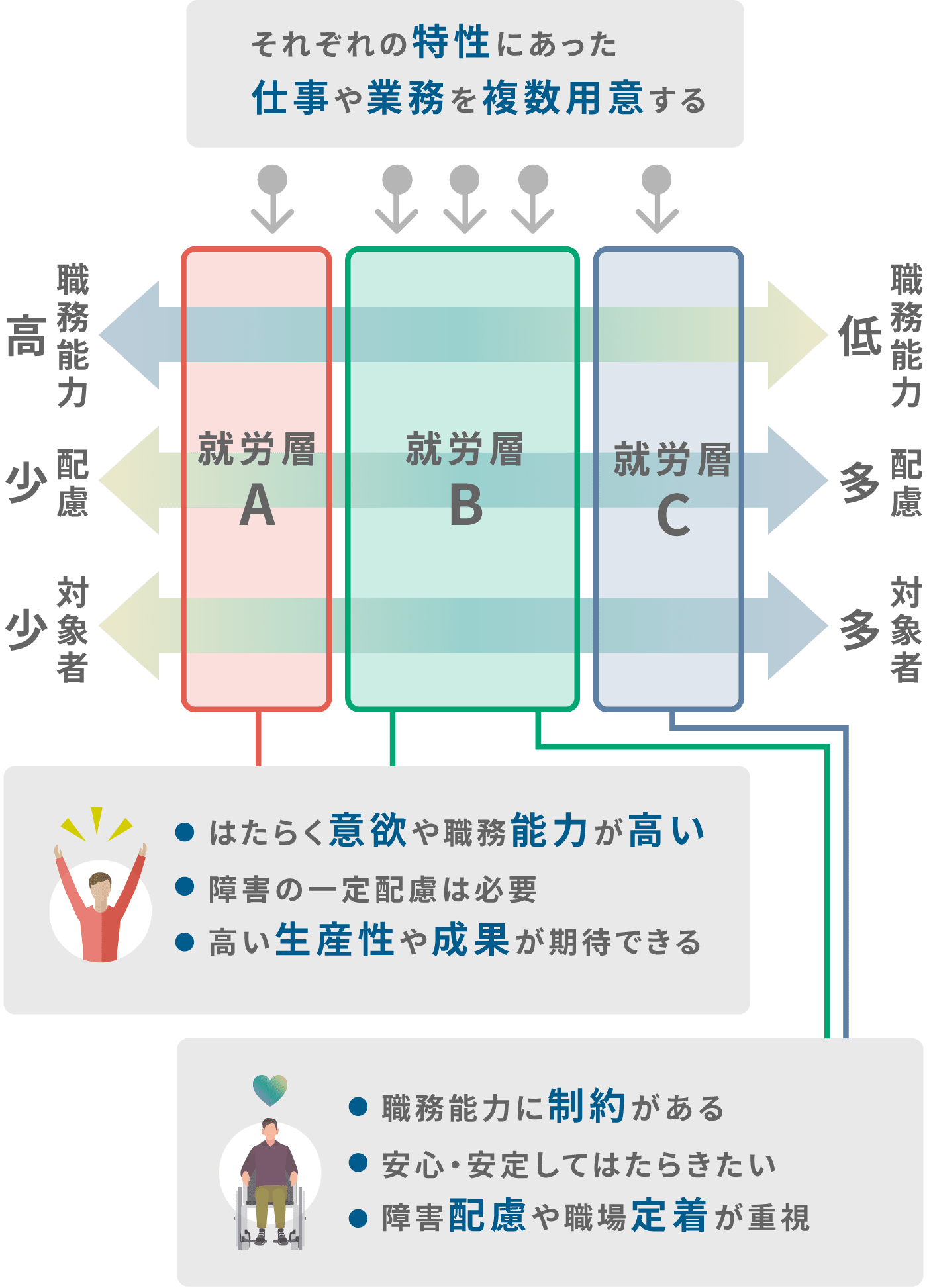

「広域化」「多層化」の2軸をもとにマップにまとめると、障害者雇用の拡大には4つの方向があることが見えてきます。

今の日本で雇用が集中しているのは、限られた地域で少ない層を対象としている左上の領域です。そこからはたらく場を拡大するのが右上の「単層広域化」、業務の多様化など採用レイヤーを広げるのが左下の「狭域多層化」です。右下の「多層広域化」は、はたらく場と採用レイヤーを両方一緒に実施するパターンですね。地方で自治体と連携し農業を展開するなど、最近はこうした取り組みや相談も増えてきています。

パーソルグループの取り組みをこのマップ上に配置していくと、「単層広域化」は先ほど例に出したパーソルネクステージ、「狭域多層化」は特例子会社であるパーソルエクセルアソシエイツの製菓事業、そして「多層広域化」には同じく特例子会社のパーソルダイバースが行う養蚕・農福連携が該当します。縦・横に柔軟に採用を広げ、多様化を進めていることがお分かりいただけるかと思います。

ただしここで、一つ重要なことがあります。それは、ただ縦・横にポジションを変えたり増やしたりする“だけ”では不十分だということです。最後の第3回では、多様化を成功させるために必要な、もう一つの軸をご紹介したいと思います。