パーソルでは2021年9月、「今ニッポンのはたらくを考える大会議」と題し、はたらく障害者の幸せ実感と多様な能力を生かす職場・組織の作り方をテーマにオンラインセミナーを開催しました。元アクセンチュア株式会社の中村健太郎さんをゲストに迎え、アクセンチュア在籍時に取り組まれた障害者雇用の取り組みであるサテライトオフィス立ち上げと、マネジメントの仕組みについてお話を伺いました。

モデレーターはパーソルダイバースで企業の障害者雇用支援に携わる鈴木紀子さんが務めました。

※本記事は2021年9月に実施したセミナーをもとに執筆しています。役職や取り組み内容などの情報はセミナー当時のものです。

登壇者

株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGY

代表取締役

中村 健太郎

フューチャーアーキテクト、ローランドベルガー、ボストンコンサルティンググループを経て、2016 年にアクセンチュアに参画し戦略コンサルティングをリードした後、2023年1月にFIELD MANAGEMENT STRATEGY代表取締役に就任。通信・メディア・自動車・鉄道業界をはじめとする多数企業の成長戦略、新規事業戦略策定などを手掛け、技術トレンドにも精通し、昨今は、ロボティクスやAI を活用した新規事業戦略策定/実行支援にも従事。

モデレータ

パーソルダイバース株式会社

人材ソリューション本部

人材紹介事業部 / コンサルティング事業部

ゼネラルマネジャー

鈴木 紀子

インテリジェンス(現パーソルキャリア)入社後、ITインフラ業務のアウトソーシングサービスにおける運営管理に従事。2014年、特例子会社フロンティアチャレンジ(現パーソルダイバース)にマネジャーとして着任。障害ある職員が所属する部門にて組織運営・研修開発・採用や人材育成に携わり、約250名相当の新業務を創出し体制を構築。現在は法人企業向け障害者雇用支援事業の責任者として企業の雇用戦略策定から組織構築、採用、定着まで幅広く支援している。

障害のある人が職場ではたらく幸せ、不安とは?データで解説

職場や組織づくりにあたって、障害のある人は職場でどのような時に幸せや充足感を感じているのか?幸せを感じられず、不満や不安を感じるのはどのような時か?について考えてみたいと思います。

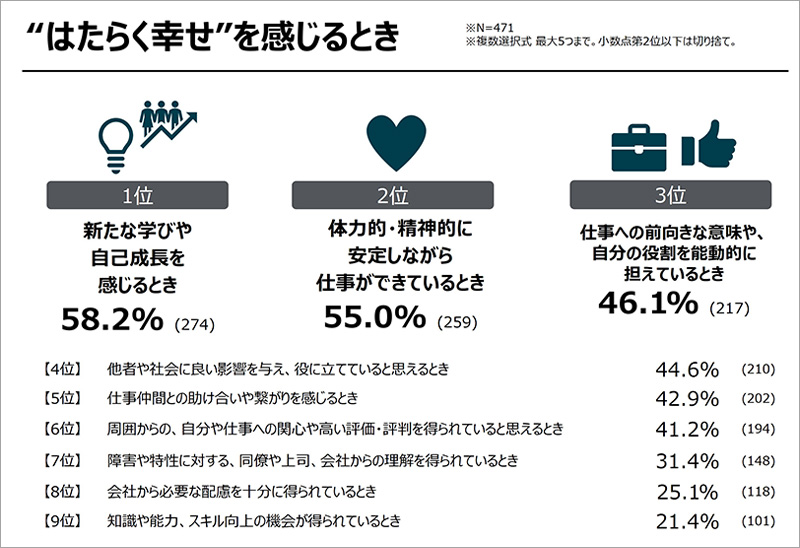

パーソルダイバースが障害のある方を対象に実施した「障害者のはたらく幸せに関する調査」によると、約73%が、はたらくことを通じて「幸せを感じる」と回答しています。具体的には「新たな学びや自己成長を感じるとき」(58.2%)「体力的・精神的に安定しながら仕事ができているとき」(55.0%)、「仕事への前向きな意味や、自分の役割を能動的に担えているとき」(46.1%)に幸せを感じるようです。

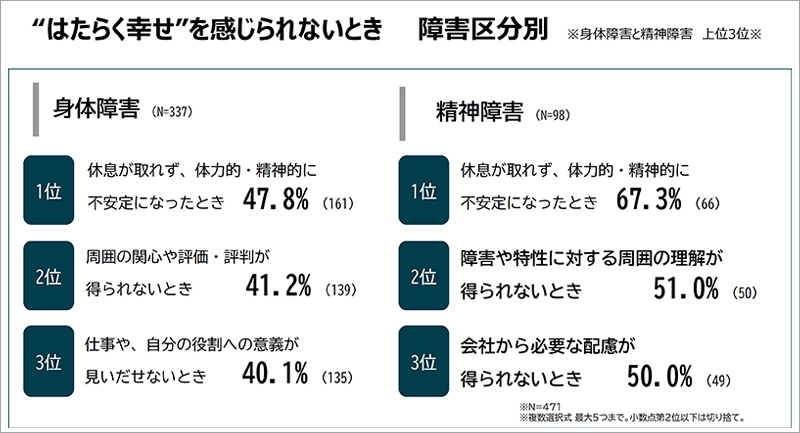

一方、不安や不満を感じるときとしては、「休息が取れず、体力的・精神的に不安定になったとき」(52.9%)、「周囲からの(自分や仕事への)関心や、評価・評判が得られないとき」(43.5%)、「仕事や役割への意義が見いだせないとき」(40.1%)ということが分かっています。

この調査を踏まえると、障害者の定着や活躍のための職場・組織づくりに必要な要素とは何だと言えるでしょうか?鈴木さんより解説します。

不安を払しょくし、成長実感や適正に評価する仕組みが必要

鈴木 この調査から、障害のある人がはたらく幸せを実感するのは体力的・精神的な安定に加え、新たな学びや成長を実感でき、仕事への前向きさや自分の役割を能動的に捉えて就業できる環境であること、かつ、周囲の関心や評価・評判が得られないことや、必要な配慮が得られないなどの要因が少ない環境であることが見えてきました。

調査結果を踏まえると、企業側に求めらられるのは、一人ひとりの多様な能力、強みを把握すること、それを活かすための環境を整備すること、と言えます。また、職場内で障害者が苦手や不安に感じる要素を取り除くこと、成果や成長を評価し、後押しする仕組みを構築することも、定着・活躍に必要な要素と言えそうです。

特に、雇用が急増する精神、発達障害者においては、「不安が大きくなりやすい」「作業手順や成果の判断基準やが曖昧だと進めずらい」「高い集中力を発揮する」などの特性が見られます。特性による弱みに配慮し、強みを活かす組織づくりは、精神、発達障害のある社員の成長と事業活動への貢献に繋がるでしょう。

障害者の強みを活かした職場、組織づくり:アクセンチュアの事例

中村さんが在籍されていたアクセンチュアでは、発達障害のある社員がサテライトオフィスで、強みを活かしてはたらき活躍しています。約1万8千人の正社員を雇用するアクセンチュアでは、法定雇用率順守の観点から障害者雇用をスタートしました。当初は身体障害のある社員を各部門に直接配置していましたが、日本では精神障害のある方の就労率が著しく低いことに問題意識を覚え、精神・発達障害のある方を対象とした雇用施策に乗り出しました。

アクセンチュアのサテライトオフィスの取り組みについて、中村さんに伺いました。

サテライトオフィス:発達障害者がはたらきやすい環境に注目

中村さん 障害者雇用に取り組むにあたって最初に疑問に感じたのは、「精神障害の方の就労率が低いのは、パフォーマンスに問題があるからだろうか?」という点です。そこで海外に目を向けると、ハリウッドでは発達障害の方が高い視覚能力を活かして画像チェックの仕事に従事し、イスラエル軍には自閉症スペクトラムの方で構成される部隊があることを知り、「環境が変われば障害は障害ではなくなる」と気づきます。そして2019年、東京の立川と神奈川の生麦に、精神・発達障害のある社員専門のサテライトオフィスを立ち上げました。

本社から離れたサテライトオフィスとしたのは、「発達障害のある方はパーソナルスペースを確保しやすい場所のほうが、パフォーマンスが上がる」という専門家の知見に基づいてのこと。業務は社内のBPO(資料編集、調査、名刺入力など)が中心で、各部署からざっくりと依頼された業務の中からマネジメントチームが具体的な業務を切り出し、生産性が下がらないことを確かめてからサテライトオフィスの社員に引き継ぎます。

マネジメント:障害ある社員の成長と仕事の貢献度を見える化

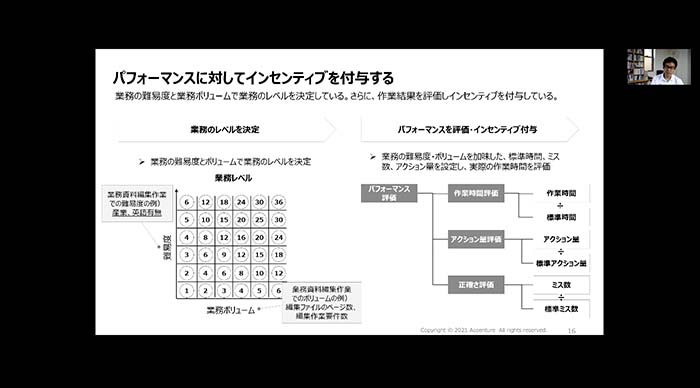

中村さん 発達障害のスペシャリストとして知られる奥田健次さんを監修に招いて独自に開発した評価システムを導入しました。これは、一人ひとりの作業データ(作業時間やアクション量、ミス数など)を細かく測り、そのパフォーマンスに応じてインセンティブを付与するというもの。毎日仕事が終わると、その日のパフォーマンスがポイントで示され、ポイントがたまると最終的にAmazonポイントに交換できるという仕組みです。

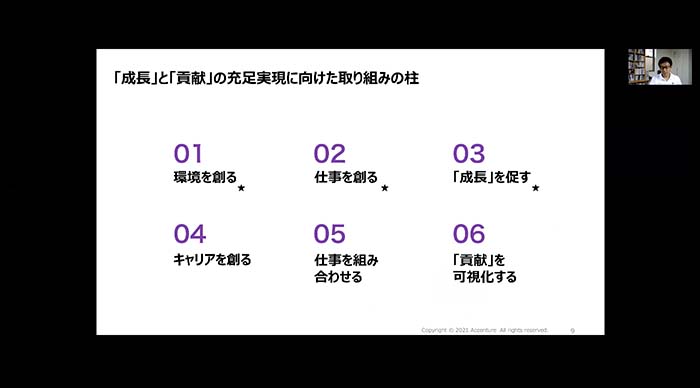

この仕組みを取り入れたのは、アクセンチュアが「成長と貢献の実感」を何より重視しているからです。奥田さんから、特に発達障害のある方は、仕事の成果や結果が“すぐに”見えることが大事だとアドバイスを受け、仕事が終わると瞬時にその日の成果が表示されるシステムを開発しました。実際にこのシステムは、社員が自発的に仕事に取り組むモチベーションになっており、パフォーマンスの向上にもつながっています。

一方で、社員それぞれの能力によって業務内容や難易度が異なるため、相対的な評価が難しいため、最適な評価やマネジメントができるようチューニングを継続して図っていくことも大切だと思います。

アクセンチュアでは、サテライトオフィスのほかに、障害のある大学生向けのインターンシップを実施したり、特別支援学校に就業訓練プログラムを提供したりと、就労前から就労後までの長いスパンを見据えた取り組みも行っています。日本にはまだまだ多くの就労に不安を抱える障害のある方々がいらっしゃいます。企業が多様なモデルケースをつくり、社会の中ではたらく喜びを感じられる人を増やしていくことが必要ではないでしょうか。

まとめ:障害者が活躍できる組織づくりは経営課題

いかがでしたか。今回のセミナーでは、「はたらく人材の幸せ実感と多様な能力を生かす職場・組織作り」というテーマについて、アクセンチュアの取り組みを中心に紹介しました。

鈴木 障害者雇用は障害者を採用することがゴールではありません。その先にある活躍…つまり「一人ひとりが多様な能力、強みを発揮し、企業を担う人材となって活躍する」よう取り組まなくてはなりません。そのためには不安を感じることなく、安心してはたらき、はたらく幸せを実感できる職場づくりが大切です。障害のある方のはたらく幸せに着目し、企業と双方にとってより良い状態をつくりだしていくことが求められます。

はたらく人の価値観やはたらき方が多様化するなか、その違いを尊重して組織に包摂するというDEIの概念は、多様な人の活躍機会を創出するだけでなく、企業の生産性や競争力を左右するところまで進んでいます。労働力不足による事業活動の継続性を維持するという観点からも、また、人的資本経営が企業の評価に直結するESGの観点からも、「はたらく人材の幸せ実感と多様な能力を生かす職場・組織作り」というテーマは、障害者雇用に限らず、企業の経営課題として取り組むべきテーマとなっています。

障害者雇用を、DEIおよび企業全体の人材活躍、組織作りのきっかけにすること、経営者がそこに意志を持って取り組んでいくことが重要だと言えそうです。